Le stress : un mécanisme naturel d’adaptation de l’organisme

Le stress est un mécanisme d’adaptation naturelle de l’organisme face à une menace ou une situation de contrainte, qu’elle soit réelle ou perçue. Il peut nous pousser à faire face à des défis et à mobiliser notre énergie pour trouver des solutions.

À cette fin, le stress génère des modifications dans l’organisme qui mobilise plusieurs systèmes : le système nerveux autonome, le système endocrinien (ou hormonal) et le système immunitaire.

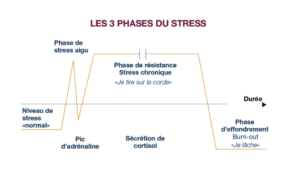

Cependant, lorsque le stress perdure et devient chronique, il prend une forme plus insidieuse : les mécanismes d’adaptation de l’organisme s’emballent et risquent de se dérégler, entraînant des modifications biologiques qui peuvent être délétères pour l’organisme.

Le cortisol, marqueur clé du stress

Lorsqu’un stress aigu survient, le corps réagit en libérant notamment du cortisol et de l’adrénaline pour gérer ce stress, augmentant également le rythme cardiaque, la pression artérielle et la production de glucose dans le sang pour fournir toute l’énergie nécessaire.

Lorsque le stress perdure et devient chronique, les mécanismes d’adaptation de l’organisme s’emballent et risquent de se dérégler.

Si le stress persiste sur une longue période, le corps passe dans une phase de « sur-adaptation » au niveau de stress élevé : le système hormonal continue de libérer du cortisol en excès alors que sa concentration devrait suivre normalement un rythme circadien : pic le matin au réveil et pour démarrer la journée avec énergie puis décroissance progressive au long de la journée, favorisant ainsi la détente et la préparation au sommeil jusqu’à son minimum durant la nuit.

La production régulière de cortisol en cas de stress chronique va entraîner des conséquences délétères, avec un risque de toxicité pour l’organisme avec notamment une augmentation des marqueurs pro-inflammatoires (CRP, IL-6, TNF-alpha) et un affaiblissement du système immunitaire.

Le stress chronique : des effets délétères sur l’organisme

Les conséquences du stress chronique sont multiples et nocives pour l’organisme :

- D’une part, il y a un dérèglement hormonal avec une production excessive de cortisol et une diminution des hormones régulatrices de l’humeur que sont la dopamine (dite hormone du bonheur et du plaisir) et la sérotonine (hormone du bien-être qui joue un rôle dans la régulation de l’humeur, du sommeil, de l’appétit et de la libido).

- D’autre part, la neuro-inflammation engendrée par le stress chronique entraîne des troubles cognitifs (mémoire, prise de décision, gestion des émotions) et une fatigue intense.

- Enfin, l’affaiblissement du système immunitaire et l’augmentation des désordres métaboliques (perturbation du bilan lipidique, dysrégulation de la glycémie et résistance à l’insuline notamment) augmentent significativement les risques de maladies cardio-neuro vasculaires (infarctus, AVC), de diabète et de troubles neurodégénératifs.

Au final, si aucune mesure préventive et corrective n’est mise en place pour éviter ou apprendre à mieux gérer le stress chronique, la situation peut conduire à une phase d’épuisement physique, émotionnel et mental : c’est le « burn-out » de l’organisme.

Biomarqueurs du stress et du risque de burn-out

En tenant compte des mécanismes physiologiques et des déséquilibres biologiques associés au stress chronique et au burn-out, la biologie fonctionnelle et nutritionnelle peut contribuer à dépister ce risque et cette situation.

Le suivi du Cortisol salivaire (au réveil et à différents moments de la journée) peut révéler un profil circadien anormal, évocateur du burn-out. À l’état normal, le cortisol est élevé le matin et diminue le soir, tandis qu’en situation de burn-out, cette courbe est inversée. Il peut notamment être mis en évidence des taux significativement plus bas et/ou l’absence de rythme circadien.

Il est également utile d’évaluer le DHEA (déhydroépiandrostérone) qui est diminué en cas de burn-out et qui augmente quand les symptômes de Burn-out régressent. Ces biomarqueurs sont interprétés en complément des outils d’évaluations cliniques validés pour le diagnostic de burn-out.

Autres bilans utiles dans l’approche biologique du stress chronique

Outre le dosage du cortisol, il est pertinent d’évaluer les déséquilibres (déficits vs excès) d’autres biomarqueurs corrélés au stress chronique et aux risques de pathologies associées :

- Les métabolites liés aux neurotransmetteurs : le dosage d’acide homovanillique (HVA) et d’acide 5-hydroxyindoleacétique (5-HIAA) peut notamment être utile. Les niveaux d’HVA ont tendance à diminuer et ceux de 5-HIAA à augmenter en cas de stress chronique.

- L’évaluation du statut en micronutriments et vitamines: magnésium, zinc, sélénium, ferritine ainsi que les vitamines B6, B9, B12 et D. Ces éléments sont essentiels au bon fonctionnement des fonctions cérébrales, soutiennent la production de neurotransmetteurs et le système nerveux, favorisent la réduction du stress oxydatif, de l’inflammation et des risques cardiovasculaires.

- Un bilan métabolique complet : profil lipidique (cholestérols et triglycérides) et glycémique (glycémie, insuline, HbA1c) pour évaluer les facteurs de risque cardio-neurovasculaires.

- Le bilan des acides gras érythrocytaires pour apprécier un éventuel déficit en acides gras oméga-3. Ils sont essentiels aux fonctions cérébrales, soutiennent la production de neurotransmetteurs et le système nerveux, favorisent la réduction du stress oxydatif, sont protecteurs contre les risques cardiovasculaires.

- Un marqueur d’inflammation : la protéine C-réactive (CRP).

Intérêt du bilan biologique dans la gestion du stress chronique et la prévention du burn-out

En identifiant les déséquilibres biologiques précocement, il est possible d’intervenir de manière personnalisée et préventive pour réduire les risques associés au stress chronique, notamment grâce à une alimentation adaptée, une complémentation éventuelle de certains micronutriments et une activité physique régulière.

Ces stratégies de prévention doivent impérativement s’inscrire dans une prise en charge médicale globale impliquant également des thérapies comportementales et cognitives pour gérer le stress chronique, apprendre à se relaxer et une prise en charge psychologique éventuellement nécessaire pour prévenir ou accompagner une situation de burn-out.

Cet article a été rédigé avec le Dr Florian SCHERRER, biologiste et directeur médical de SYNLAB France.